研究・教育

研究・教育

中学生のころ、友達の影響でSL(蒸気機関車)ファンになり、安い周遊券で駅に寝泊まりしながら各地を訪ね歩きました。旅を重ねるうちに、それぞれの土地に歴史があり、文化があり、そして人々の生活があることを実感しました。この経験が、いつしか社会全般への関心につながり、小学校教員、校長として、子どもたちや多くの先生方と共に、社会科教育の実践、研究に取り組むようになりました。今の研究もその延長線上にあります。

ゼミナールでは、3年生のうちは今日的な話題(ニュース等)を交代でもち寄り、その説明や自身の意見を述べることから始めています。その後、ゼミ内で意見交換、時に議論します。回を重ねるごとに学生の話し合いは活発になります。

後半は、1冊本を選び、少しずつ読み進めながら、前半と同様に意見交換をします。ここ数年は、日本の歴史、特に戦争のころの出来事に関しての理解を深められるように本を選んでいます。

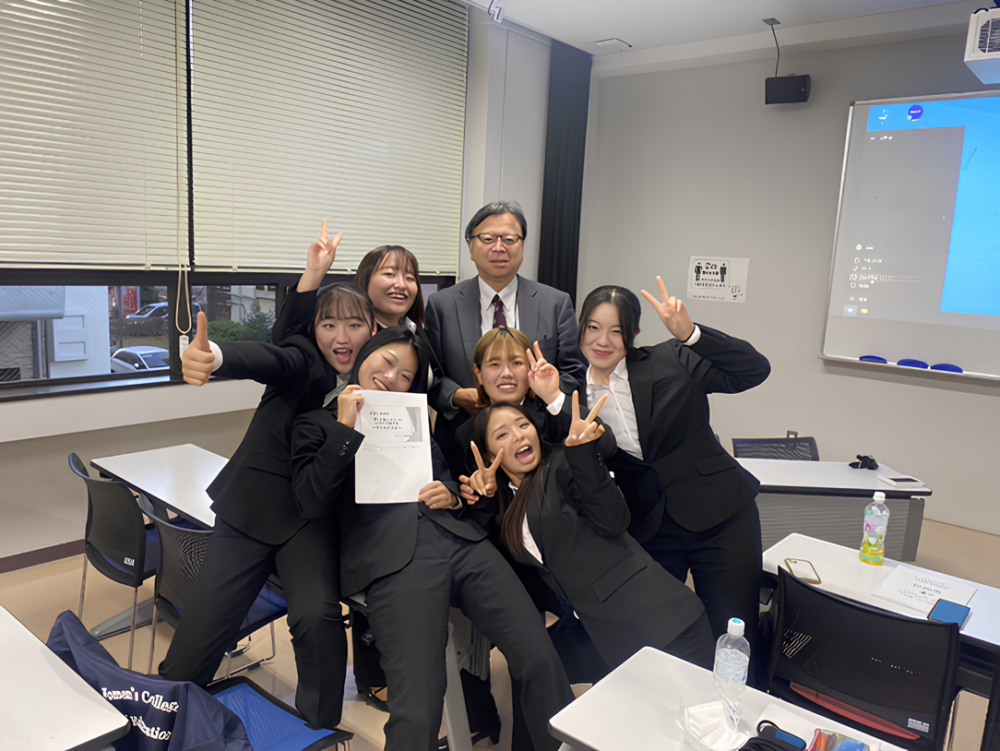

※メイン写真は卒業発表会終了後の一枚

ゼミでの話し合い

ゼミで使用した教材例

社会科教育法や教育課程論、R7年度から始まる学校体験学習など担当する授業は、教職を目指す学生のための科目です。今、学校の児童生徒には「主体的・対話的で深い学び」が求められています。

したがって、学生にも同様の考え方で授業を進めます。毎回、講義だけでなく、グループワークや時にフィールドワークも取り入れています。どのような授業が求められているのかを実感してもらえるよう工夫しています。

本学の特徴でもありますが、素直で明るい学生が多く、ゼミの時間は会話と笑顔が絶えません。社会ゼミとしての内容だけでなく、授業全般や自身のことについての様々な相談についてゼミ仲間で話し合うこともあります。

和やかな雰囲気の中で、学生同士で必要な情報を共有することで、一人一人が次に向けての方向性を見いだしています。学生は、ゼミの時間以外にも研究室を訪れ、学内の居場所の一つとして活用しています。

社会を知るためには、社会を体験することが一番。つまり、フィールドワークです。前期も後期も1~2回は学外に出かけます。国立市や府中市の資料館や史跡、八王子の牧場、東京の観光地として名高い高尾山など、ゼミのメンバーで相談しながら訪問地を決めています。

また、教職を目指す学生が多いゼミであることから、近隣の小学校を訪問し、社会科の授業を見て学ぶ機会もつくっています。ここでは、授業記録の取り方など、教職に必要な実践的な技能も学ぶようにしています。

郷土資料館でのフィールドワーク

牧場でのフィールドワーク

教職を目指す学生を指導しているので、学生に対しては、近い将来子どもたちの前に立つ人間になるということを意識してゼミや授業を行うようにしています。大学での教員と学生の関係は、学校の教員と児童・生徒の関係と基本的には同じです。研究者としてだけでなく一人の教育者として、人と人との関係をつくるとはどういうことかを理解してもらえるよう、日ごろから学生とのコミュニケーションの取り方を工夫しています。

ゼミの集大成は、4年生の卒業研究です。学生には大学で学んだ一つの足跡として、主体的に卒業研究に取り組むよう、早い時期から計画的に働きかけています。部活動や教育実習があるなかで卒業研究を進めることは、学生にとっては苦労も多いです。しかし、論文作成過程での情報収集や調査活動、執筆経験等で苦労は、卒業研究発表会での達成感、成就感につながります。それが一つの自信となり、教員として社会人として活躍する際の原動力になると信じています。

学校時代のあだ名は「トトロ先生」

卒業研究でゴールがみえた!

吉村 潔、東京都生まれ

東京女子体育大学・東京女子体育短期大学 教授

東京学芸大学A類社会科歴史専修 (学士)

専門は、社会科教育、学校経営

主要学科目は社会科教育法、教育課程論、教職実践演習

2024.02.14

2025.08.26

2025.11.10